Wednesday, October 11, 2006

Tal vez ese silencio...

Vuelvo otra vez. Pregunto.

Tal vez ese silencio dice algo,

es una inmensa letra que nos nombra y contiene

en su aire profundo.

Tal vez la muerte detrás de esa sonrisa

sea amor, un gigantesco amor

en cuyo centro ardemos.

Tal vez el otro lado existe

y es también la mirada

y todo esto es lo otro

y aquello esto

y somos una forma que cambia con la luz

hasta ser sólo luz, sólo sombra.

Dos últimos versos extraídos de Máscara de algún Dios.

Autora: Blanca Varela

Tal vez ese silencio dice algo,

es una inmensa letra que nos nombra y contiene

en su aire profundo.

Tal vez la muerte detrás de esa sonrisa

sea amor, un gigantesco amor

en cuyo centro ardemos.

Tal vez el otro lado existe

y es también la mirada

y todo esto es lo otro

y aquello esto

y somos una forma que cambia con la luz

hasta ser sólo luz, sólo sombra.

Dos últimos versos extraídos de Máscara de algún Dios.

Autora: Blanca Varela

Sunday, October 08, 2006

Saturday, October 07, 2006

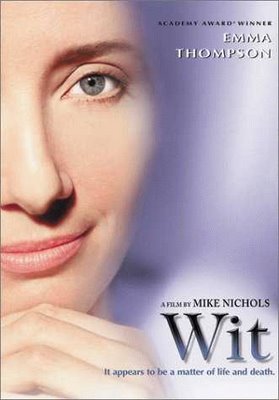

Witt - Gracia

Death, be not proud, though some have callèd thee

migthy and dreadful, for thou art not so;

for those whom thou think´st thou dost overthrow

die not, poor Death, not yet canst thou kill me

Fragmento del soneto X de Sonetos sacros

John Donne (1572-1631)

Gracia es el hermoso título español de la película Wit (2001) de Mike Nichols, famoso director estadounidense de origen alemán que ha dirigido varias películas. "¿Quién Teme a Virginia Wolf?", "El graduado", "Armas de Mujer" entre otras, figuran en su haber. El drama esta basado en el libro del mismo nombre (traducido como ingenio) y le pertenece a Margaret Edson, profesora y escritora norteamericana ganadora del premio Pulitzer 1999. Su preciosa pieza dramática fue llevada a una impecable adaptación cinematográfica cuya adaptación de guión corrió de la mano de la propia Margaret y de Emma Thompson, la actriz principal de la cinta.

La película la encontré o me encontró y no pude menos que sentirme tocada por la belleza de su contenido que deja mucho para reflexionar acerca del valor de la vida, el dolor, el arte, la poesía y la muerte, alejando cualquier presunción retórica sobre el tema. Como otras tantas películas (ando muy alejada de la TV por cable en los últimos 7 meses), esta la vi incompleta y muy casualmente (igual espero conseguir la cinta completa muy pronto). No obstante, quiero contar un poco la historia, al menos la parte que alcancé a ver y que me dejó tan terriblemente removida al volver a un similar sentimiento de dolor.

El guión es precioso, inclusive poético, y su realización es impecable. En la cinta Emma Thompson realiza el papel de la Dra. Vivian Bearing, una mujer muy reconocida y admirada en el mundo intelectual al que pertenece, una doctora en Filosofía y especialista en Poesía del Siglo XVII a la que en pleno esplendor de su carrera intelectual le diagnostican cáncer ovárico metastásico avanzado y sobre el cual se determina su drama: el de su enfrentamiento a la muerte en la etapa terminal de su enfermedad. De allí que la puesta en escena de sus últimos días de lucha y reflexión frente al dolor de su propia vida como intelectual y ser humano, pueda alcanzar matices extraordinarios sobre la naturaleza del dolor físico y espiritual de un ser que se enfrenta a la muerte.

Los diálogos, las palabras entrecruzadas con el doctor, el auxiliar médico y la enfermera que la atiende, permiten visualizar una relación angustiada médico-paciente frente a la cual se plantean cuestionamientos que mueven a la humanización de la profesión médica. La película critica fuertemente la carrera del doctor en medicina, una profesión que al llenarse de tecnicismos hace olvidar al sujeto que la ejerce el tratar a sus pacientes como seres humanos; sobre todo al definirlos técnicamente, en el caso de Vivian, como un cuerpo enfermo o una cavidad peritoneal compuesta de un par de ovarios metastásicos. Ese trato hace que la Doctora se vea a sí misma como un objeto de investigación a la que un grupo de médicos echan mano indolente en una lujosa y aislada habitación de un hospital que no ofrece una preparación digna para la muerte, una mínima piedad frente al dolor agónico que atraviesa: el concepto de su ser personal es reducido a la mínima expresión de su ser físico, objetual.

En los momentos de dolor y reflexión solitaria en la que Vivian se ve a sí misma ya sin cabellos ni fuerzas para vivir, degradado su ego intelectual al nivel de un simple mortal ubicado frente a la muerte o a la terrible enfermedad que no logra vencer ni con los adelantos de la quimioterapia, señala:

"No puedo expresar lo que siento, hay dolor, no sé como expresarlo con mis propias palabras. Soy una letrada, o lo era, cuando calzaba zapatos y tenía cejas, y poseía cabellos... Es tiempo de dolor... La peor infamia sería ponerme a analizarlo, expresar una elaboración crítica, extensiva de mi dolor. No es tiempo para juegos verbales. No cuando se trata de la vida o la muerte. No sé cómo expresar este dolor...es tiempo de sencillez."

A lo largo de gran parte de la película se pone en ejecución el pensamiento de Vivian expresado a manera de monólogo, su estar frente al dolor, su reflexión como intelectual, pero sobre todo como ser humano en relación con el médico que la atiende. En una de las escenas, aún ante la clara evidencia del padecimiento de un dolor físico, su médico el Doctor Keleckian le pregunta: Vivian ¿Le duele? , y ella murmura "Dios, no me lo puedo creer" . Frente a la sordera y ceguera de su doctor, la salva el conocimiento y cuidados de la enfermera que la atiende y la acompaña hasta el final, Susie Monahan (caracterizada por Audra McDonald).

Alrededor de Europa, al menos en varias ciudades ubicadas dentro y en los alrededores de España, se han realizado puestas en escena de la pieza teatral de Margaret Edson. Aquí encontré una explicación del constraste que hay entre el antes y después de la enfermedad en la erudita, algo que me hace recordar y pensar en cierto profesor universitario:

"Y ahí surge una situación absolutamente inesperada para la docta profesora: Antes era ella la que en sus cursos universitarios ejercía el poder intelectual sobre sus alumnos persiguiendo hasta el extremo un rigor absoluto en la interpretación de los textos literarios, evitando cualquier uso de la retórica, cualquier auto-engaño para situarse lo más cerca posible de la verdad desnuda. Ahora ella misma estará bajo el doble poder de la enfermedad y del terrible tratamiento experimental que la convertirá en un conejillo de indias en manos de los médicos hasta engrosar una lista de datos, de estadísticas, único modo, por otra parte, para hacer progresar a la ciencia en sus investigaciones. Comprensible. La profesora también lo entiende. Pero una cosa es entenderlo, y otra muy distinta sufrirlo."

La película resume en sí misma una necesidad de humanización de la profesión médica, una humanización que creo podría extrapolarse a cualquier tipo de carrera profesional, sea técnica o universitaria, y a cualquier tipo de actividad humana en general. Me quedé pensando mucho en los momentos de dolor en que ella misma procura buscar alivio: "Tranquila Vivian- hoy hace buen tiempo", se repite a sí misma. Quieres que te recite algo, le pregunta una antigua maestra que la va a visitar y ella responde desde su fuero interno: "No, no ,no...". El dolor que sufre no lo consuela la poesía, los libros, de nada le vale su calidad intelectual, nada puede hacer frente al dolor para frenarlo, abstraerlo. Luego, una voz, no se si de Vivian o de la vieja maestra, se deja escuchar "Deja las lágrimas caer Vivian, déjalas".

Junto al dolor padecido por la estudiosa se dejan escapar dos momentos en los que la Vivian Bearing lee a un poeta en el que se ha especializado, el texto es un hermoso poema metafísico de John Donne, el escritor, poeta y clérigo inglés del Siglo XVII, autor de aquella famosa cita que ojalá llegue a una persona que aprecio: "Nadie es una isla, completo en sí mismo cada hombre es una parte del continente, una parte de la tierra".

Creo que la película habla de la dignidad humana, del dolor, del triunfo de la vida frente a la muerte, a pesar de la muerte. El poema leído en la película por Emma Thompson lo busqué con desesperación y logré encontrarlo, es el que he colocado como epígrafe de este post. Abajo dejo una traducción que he logrado encontrar y una recomendación extensiva para que busquen la película en el Blockbuster o tienda de videos más cercano.

El post y el poema va en la memoria de mi amigo Juan Carlos Peña Cuba, hace un par de semanas recibí la noticia de su muerte y ha sido difícil enfrentar los escritos que él me dejó y me fueron enviados por manos de su hermana Silvia desde Sidney. Para él, para su familia y para mi querida My Wonder. Comparto y comprendo la perdida, el dolor, pero sobre todo la belleza de la vida cuando el recuerdo de los que hemos querido se mantiene vivo en nosotros.

"Muerte no te enorgullezcas,

aunque algunos te llamen poderosa y terrible,

puesto que nada de eso eres;

porque todos aquellos a quienes creíste abatir no murieron, triste muerte,

ni a mi vas a poder matarme, esclava del lodo, la fortuna, los reyes y los desesperados,

si con veneno, guerra, enfermedad y amapola o encantamiento

se nos hace dormir tan bien y mejor que con tu golpe,

de qué te jactas,

tras un breve sueño despertamos a la eternidad

y la muerte dejará de existir, muerte morirás."

Jhon Donne (Siglo XVII)

Wednesday, October 04, 2006

Recuerdos de una biblioteca perdida

En mi época de estudiante universitaria fui por mucho tiempo una impulsiva compradora de libros, una estudiante (primero de educación y luego de literatura) entusiasmada por leer los más grandes autores clásicos y algunos escritores contemporáneos, por leer todo lo que pudiese llegar a mis manos sea por causa de mi propia curiosidad, la recomendación de algunos amigos o profesores, o como parte de las lecturas obligadas de diferentes cursos universitarios. Recuerdo que armaba con entusiasmo mi pequeña biblioteca personal a raíz de un consejo que una profesora de literatura hizo al salón de alumn@s del que yo formaba parte hacia el primer semestre de 1999. Para Cecilia, así se llamaba ella, era importante seleccionar las separatas que eran necesariamente fotocopiadas y leídas como parte de las lecturas obligatorias del curso que llevábamos con ella, y separarlas de los textos/libros que valían la pena ser comprados y leídos íntegramente en el original. De alguna forma, con una inversión pequeña o grande cada libro que escogiéramos comprar en cada ciclo contribuiría a largo plazo a la conformación de una biblioteca personal sustanciosa con la cual acompañar los años universitarios y los post-universitarios. Yo acababa de ser cachimba el año anterior y esa idea, la de ir formando mi pequeña biblioteca a partir de una selección delicada de mis propios libros, encendía una chispa de entusiasmo en mis ojos. En consecuencia, seguí el consejo.

Así, semestre a semestre junto al primer libro gordo que leí -y que no fue precisamente el Don Quijote de Cervantes sino Raíces, una ahora vieja edición de minúsculas letras empaquetadas en 470 páginas que hablaban de la historia del Kunta Kinte de Alex Haley, un best-seller que pertenecía a mamá-, yo fui colocando los otros libros que fueron llegando a acompañarme las tardes y a empezar a transcurrir en mis manos. Mis libros eran generalmente nuevos, pues solía tener poca suerte en mis primeros intentos de buceo en el mundo del Libro Viejo en lugares como Amazonas, a Quilca aprendí a ir muy tarde. Mi mala suerte era tanta, que empecé a preferir el olor virgen e inmaculado de algún libro nuevo rescatado entre los viejos o de segunda mano, sobre todo por la poco que era dada a negociar precios con un hábil vendedor de libros cuyas mañas no sabía comprender, no sé si por inocente o por tonta. Aunque claro, más tarde si pude conseguir por allí ciertos tesoros que felizmente aún conservo: mi Iliada y Odisea, en una versión pequeña de Editorial Aguilar; mi edición en versión bilingüe del Hamlet de Shakespeare, uno de los tres tomos de las Obras Completas de mi amado Dostoievsky y uno de los tomos de la edición de Obras Completas de Cervantes, ambas en aquel papel biblia de la editorial aguileña.

Junto a aquellos libros de mi selección fui atesorando muchas horas de lectura silenciosa y mirando hacia atrás y hacia adentro aquel año en que me convertí en una creciente lectora de novelas, aquella niña de nueve años que dejaba los cuentos infantiles y las revistas/chistes de intercambio a trueque entre sus compañeras durante las horas de ocio en la primaria. Ya la hermana Noris, una monja colombiana que me adoraba en mi escuela de la infancia, me había hecho notar que la biblioteca era un mundo más rico que el de las historietas que yo solía leer por cientos junto a Edith y Rosario, y me tentaba a caminar por ese nuevo mundo abriéndome las puertas de una vieja biblioteca que no terminé de animarme a cruzar sino más tarde.

Recordaba mis nueve años. Sí, mis nueve años junto a una novelita francesa en edición española con un título absurdo y una contratapa casi deshecha que yo parché artesanalmente apenas Marilyn, otra amiga de esa etapa, decidió regalarme al encontrarme entusiasmada (a cambio, creo, de algún caramelo o galleta). El librito se llamaba Yo maté a mi hijo y era la historia lacrimógena que me sufrí todo ese verano en Magdalena, mientras intentaba imaginar que el barranco abandonado que yo iba a observar en las tardes de soledad y tristeza en que extrañaba a mi madre podría parecerse, con un poco de suerte, al hermoso acantilado europeo de la novelita que yo me sufría; y que, de otro lado, mis gallinazos, un poco mejor mirados, eran una aves tan lindas como los frailecillos, gaviotas y demás preciosos pájaros que aquella tristísima historia mencionaba y describía en sus momentos más célebres. La novelita aún la conservo con cariño, tengo miedo a releerla y perder el encanto de entonces, pero supongo que alguno de estos días terminaré por hacerlo.

Así, semestre a semestre junto al primer libro gordo que leí -y que no fue precisamente el Don Quijote de Cervantes sino Raíces, una ahora vieja edición de minúsculas letras empaquetadas en 470 páginas que hablaban de la historia del Kunta Kinte de Alex Haley, un best-seller que pertenecía a mamá-, yo fui colocando los otros libros que fueron llegando a acompañarme las tardes y a empezar a transcurrir en mis manos. Mis libros eran generalmente nuevos, pues solía tener poca suerte en mis primeros intentos de buceo en el mundo del Libro Viejo en lugares como Amazonas, a Quilca aprendí a ir muy tarde. Mi mala suerte era tanta, que empecé a preferir el olor virgen e inmaculado de algún libro nuevo rescatado entre los viejos o de segunda mano, sobre todo por la poco que era dada a negociar precios con un hábil vendedor de libros cuyas mañas no sabía comprender, no sé si por inocente o por tonta. Aunque claro, más tarde si pude conseguir por allí ciertos tesoros que felizmente aún conservo: mi Iliada y Odisea, en una versión pequeña de Editorial Aguilar; mi edición en versión bilingüe del Hamlet de Shakespeare, uno de los tres tomos de las Obras Completas de mi amado Dostoievsky y uno de los tomos de la edición de Obras Completas de Cervantes, ambas en aquel papel biblia de la editorial aguileña.

Junto a aquellos libros de mi selección fui atesorando muchas horas de lectura silenciosa y mirando hacia atrás y hacia adentro aquel año en que me convertí en una creciente lectora de novelas, aquella niña de nueve años que dejaba los cuentos infantiles y las revistas/chistes de intercambio a trueque entre sus compañeras durante las horas de ocio en la primaria. Ya la hermana Noris, una monja colombiana que me adoraba en mi escuela de la infancia, me había hecho notar que la biblioteca era un mundo más rico que el de las historietas que yo solía leer por cientos junto a Edith y Rosario, y me tentaba a caminar por ese nuevo mundo abriéndome las puertas de una vieja biblioteca que no terminé de animarme a cruzar sino más tarde.

Recordaba mis nueve años. Sí, mis nueve años junto a una novelita francesa en edición española con un título absurdo y una contratapa casi deshecha que yo parché artesanalmente apenas Marilyn, otra amiga de esa etapa, decidió regalarme al encontrarme entusiasmada (a cambio, creo, de algún caramelo o galleta). El librito se llamaba Yo maté a mi hijo y era la historia lacrimógena que me sufrí todo ese verano en Magdalena, mientras intentaba imaginar que el barranco abandonado que yo iba a observar en las tardes de soledad y tristeza en que extrañaba a mi madre podría parecerse, con un poco de suerte, al hermoso acantilado europeo de la novelita que yo me sufría; y que, de otro lado, mis gallinazos, un poco mejor mirados, eran una aves tan lindas como los frailecillos, gaviotas y demás preciosos pájaros que aquella tristísima historia mencionaba y describía en sus momentos más célebres. La novelita aún la conservo con cariño, tengo miedo a releerla y perder el encanto de entonces, pero supongo que alguno de estos días terminaré por hacerlo.

Después de esa novelita llegó Alejandro Dumas y otros libros de aventuras como la de aquel Oliver Twist y su amigo Tom Sawyer. Me sonrío al recordar que junto a otras tres amigas imaginaba que yo podía ser D´Artagnan, ni Ana de Austria ni MyLady, mucho menos Lady de Winter, sino aquel aspirante a mosquetero en plena escuela de mujercitas. La edición vieja, incompleta y seguramente bastante mala pertenecía a la biblioteca escolar y no sé que fue de ella. A la par de mis lecturas de esa época, sobre todo la lectura de textos breves como el Paco Yunque de César Vallejo y algunos textos de José Carlos Mariátegui, una vieja serie de cuentos llamada “El narrador de cuentos” acaparaba mis emociones por la televisión. Aquel perro hablador y el anciano narrador en la orilla de aquella vieja y subyugante chimenea estuvieron a punto de hacerme perder mis clases de música y me liaron mucho por aquella época. No recuerdo con precisión haber leído abundantes libros entonces, pero esa etapa fue el germen de toda mi vocación por los libros y el mundo de la imaginación que fue madurando en la secundaria y cimentándose afortunadamente en la universidad.

Más tarde, cuando faltaron los libros, lo que en ciertos años ocurrió a menudo, yo tenía una abuelita materna a la que le encantaba narrar historias. Ella continuaba con mejores atenciones la labor de mamá. No contaba el único cuento que recuerdo de los varios que nos leyó a mis hermanos y a mí mi madre, en alguna noche de navidad chorillana: el “Alí Babá y los cuarenta ladrones” de la Colección Roja de Tesoros de la Juventud de la editorial Océano. Abuelita Cleofé era una mujer llena de historias sobre el mundo andino al que pertenecía y ocupaba ese lugar de atención central durante los apagones de la segunda mitad de los 80´ que yo solía temer en mis salidas a casa de mi madre. Siempre hubo modo de canalizar historias en mi vida, sino era la literatura escrita, había historias orales en boca de muchas de las mujeres que conformaban mi familia materna. De modo que cuando terminaba los pocos libros de la escuela y salía de vacaciones, empezaban las radionovelas de Radio La Crónica que escuchaban mis primas hermanas en una vieja Panasonic de mi madre; las variopintas historias del campo de abuelita Cleofé y los comentarios y narraciones de las películas hindú que mis primas Miryam y Amada solían ir a ver, y nos relataban con entusiasmo hasta altas horas de la noche en base a una sensibilidad que contagiaba mis pequeños ojos.

La continuación hacendosa y femenina continuó en Mujercitas, aquel libro de Louisa May Alcott, en una versión absurdamente incompleta y sin mayor fortuna que me regaló mi madre al cumplir los 11, el segundo después del que me regalara a los 6: el pequeño Nuevo Testamento en el que me prometía encontrar la orientación que ella no podría darme, y se aventuraba a señalar que yo podría encontrar en base a una lectura concienzuda de El libro de los Salmos. Poco después de aquel libro que me recuerda ciertos perfume que mi madre compró para sus dos hijas, estuvieron los cuentos de Edgar Allan Poe: El escarabajo de oro, Los crímenes de la Rue Morgue, El misterio de Marie Roget y La carta robada; varios de los cuentos e historias incluidas en la colección roja de Océano; y por fin Mi planta naranja-lima de José Mauro de Vasconcelos y El diario de Ana Frank; además de narraciones breves de Mario Vargas Llosa, recuerdo al azar Los cachorros; mi conocimiento de Bryce Echenique, Enrique Congrains y varios escritores de la Lima de los 50´, como aquel genial Julio Ramón Ribeyro que me ha durado toda la vida. La coronación de ese gusto entresacado de otras lecturas que hice y no resultan de trascendencia memorable, se dio con Fuente Ovejuna de Lope de Vega, La vida es sueño de Calderón de la Barca, además de textos escogidos de Miguel de Unamuno que yo aprendí a leer por la admiración que sentía hacía mi hermano mayor, un ser humano demasiado sensible a la palabras, un Javier callado y afligido por alguna historia que nunca pudo contarme pero que yo siempre estuve empeñada en comprender para acercarme a él. Menciono libros significativos en mis recuerdos de la secundaria y mi admiración paralela por el mundo de Javi, porque tal vez esa necesidad de acercamiento fue más fundamental que los propios libros. Mi intención era intentar comprender sus modos de pensar, sus tristezas, acercarme a sus pensamientos durante nuestra adolescencia problemática y a todas las cosas que le escuché pronunciar una y otra vez con una pasión que yo todavía menor no comprendía.

A veces me supongo que yo intento rescatar en mí la lucidez del Javier de entonces, del adolescente afligido buscando consuelo en las palabras, salvándose y atormentándose también, de mi hermano brillante, del mejor alumno del colegio en la secundaria mucho antes de su enfermedad definitiva. No sé en qué momento él abandonó los libros y yo continué angustiada con ellos mi camino, tal vez si lo sé pero prefiero no recordar aquello asi. Si sé que terminé en una universidad frente a la mejor Biblioteca del Perú y algo me empujo a continuar haciéndolo desde allá.

Más tarde, cuando faltaron los libros, lo que en ciertos años ocurrió a menudo, yo tenía una abuelita materna a la que le encantaba narrar historias. Ella continuaba con mejores atenciones la labor de mamá. No contaba el único cuento que recuerdo de los varios que nos leyó a mis hermanos y a mí mi madre, en alguna noche de navidad chorillana: el “Alí Babá y los cuarenta ladrones” de la Colección Roja de Tesoros de la Juventud de la editorial Océano. Abuelita Cleofé era una mujer llena de historias sobre el mundo andino al que pertenecía y ocupaba ese lugar de atención central durante los apagones de la segunda mitad de los 80´ que yo solía temer en mis salidas a casa de mi madre. Siempre hubo modo de canalizar historias en mi vida, sino era la literatura escrita, había historias orales en boca de muchas de las mujeres que conformaban mi familia materna. De modo que cuando terminaba los pocos libros de la escuela y salía de vacaciones, empezaban las radionovelas de Radio La Crónica que escuchaban mis primas hermanas en una vieja Panasonic de mi madre; las variopintas historias del campo de abuelita Cleofé y los comentarios y narraciones de las películas hindú que mis primas Miryam y Amada solían ir a ver, y nos relataban con entusiasmo hasta altas horas de la noche en base a una sensibilidad que contagiaba mis pequeños ojos.

La continuación hacendosa y femenina continuó en Mujercitas, aquel libro de Louisa May Alcott, en una versión absurdamente incompleta y sin mayor fortuna que me regaló mi madre al cumplir los 11, el segundo después del que me regalara a los 6: el pequeño Nuevo Testamento en el que me prometía encontrar la orientación que ella no podría darme, y se aventuraba a señalar que yo podría encontrar en base a una lectura concienzuda de El libro de los Salmos. Poco después de aquel libro que me recuerda ciertos perfume que mi madre compró para sus dos hijas, estuvieron los cuentos de Edgar Allan Poe: El escarabajo de oro, Los crímenes de la Rue Morgue, El misterio de Marie Roget y La carta robada; varios de los cuentos e historias incluidas en la colección roja de Océano; y por fin Mi planta naranja-lima de José Mauro de Vasconcelos y El diario de Ana Frank; además de narraciones breves de Mario Vargas Llosa, recuerdo al azar Los cachorros; mi conocimiento de Bryce Echenique, Enrique Congrains y varios escritores de la Lima de los 50´, como aquel genial Julio Ramón Ribeyro que me ha durado toda la vida. La coronación de ese gusto entresacado de otras lecturas que hice y no resultan de trascendencia memorable, se dio con Fuente Ovejuna de Lope de Vega, La vida es sueño de Calderón de la Barca, además de textos escogidos de Miguel de Unamuno que yo aprendí a leer por la admiración que sentía hacía mi hermano mayor, un ser humano demasiado sensible a la palabras, un Javier callado y afligido por alguna historia que nunca pudo contarme pero que yo siempre estuve empeñada en comprender para acercarme a él. Menciono libros significativos en mis recuerdos de la secundaria y mi admiración paralela por el mundo de Javi, porque tal vez esa necesidad de acercamiento fue más fundamental que los propios libros. Mi intención era intentar comprender sus modos de pensar, sus tristezas, acercarme a sus pensamientos durante nuestra adolescencia problemática y a todas las cosas que le escuché pronunciar una y otra vez con una pasión que yo todavía menor no comprendía.

A veces me supongo que yo intento rescatar en mí la lucidez del Javier de entonces, del adolescente afligido buscando consuelo en las palabras, salvándose y atormentándose también, de mi hermano brillante, del mejor alumno del colegio en la secundaria mucho antes de su enfermedad definitiva. No sé en qué momento él abandonó los libros y yo continué angustiada con ellos mi camino, tal vez si lo sé pero prefiero no recordar aquello asi. Si sé que terminé en una universidad frente a la mejor Biblioteca del Perú y algo me empujo a continuar haciéndolo desde allá.

Cuando me salto los años y las lecturas sucedidas, recuerdo mis primeros líos entre Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges antes que llegara Cortázar a mis manos. Gran parte de mis problemas al escoger autores y libros de literatura los podría reducir a ese primer dilema. Siempre preferí a Sábato, sin importar que algún compañero pedante se considerara intelectualmente superior por ese hecho, siempre lo preferí. Prefería el error del sentimiento desgarrado y escrito en base a las angustias más íntimas y los complejos más interiores que el brillo de la imaginería intelectual más lúcida, perdóneme Ud. don Borges. Mi sensibilidad era distinta y aunque cambié y enriquecí mis lecturas con los años, creo no haber podido modificar mucho de mi esencia. Tuve alguna vez problemas con Julio Cortázar y su polémica con José María Arguedas, pero, aunque amo a Cortázar, creo que Arguedas me sigue ganando, aunque nunca deje de leer a Julio y admirar a James Joyce.

Y en fin, este post se hace cada vez más largo. Yo quería hablar hoy de otra cosa y terminé con un post que dice otras tantas. Al menos creo que he terminado señalando algo muy importante, la llegada de los libros que fueron quedándose en etapas importantes de mi vida y forman esa precaria biblioteca espiritual que he seguido cargando conmigo y que nadie podrá quitarme.

Tal vez quiera terminar esta anécdota cerrando con lo que empecé a contar en el principio, mi pasada ansiedad irrefrenable por comprar y leer libros. Recuerdo haber leído y llenado junto a ellos muchas horas de soledad y reflexión productiva, de recogimiento y descubrimiento del pensamiento de autores con los que tenía ocasión de profundizar a mis anchas, en tanto estos iban necesitando más y más espacio en mi estante de libros. Ese impulso fue frenado indefectiblemente hace un año por causa de un robo sufrido en mi penúltima mudanza. Extraño de esa biblioteca fenecida mi preciosa colección de literatura griega (tragedias y comedias) con obras de Esquilo, Sófocles, Eurípides y las comedias de Aristófanes que no alcance a terminar de leer. Los dos tomos de mis Obras Completas de Dostoievsky que cuidaba tanto, y del que sólo queda un tomo salvado de milagro; todos mis libros de Sábato que sé ya nunca podré recuperar; el Ulyses de Joyce, la colección de Arguedas y de Vallejo, además de mi libro de poesía completa de Huidobro. Los otros varios títulos que me fueron robados y que prefiero no empezar a recordar ahora, imagino estarán en algún lado, tal vez en manos del mismo taxista que me los robó y cometió aquel flagrante delito. La peor fechoría imperdonable debe ser robar libros ajenos, pienso; pero a veces, una poca de piedad me anima a creer que tal vez mis libros fueron a parar a unas buenas manos y mejores ojos que le sacan provecho y los aprecian tanto como yo. A veces imagino que a las de los hijos del taxista y entonces ya no me entristece tanto la idea, entonces puedo intentar perdonarlo.

De la biblioteca que queda, la que nunca se mudó de casa, entresaco una antología bilingüe de poesía italiana y recuerdo a Cesare Pavese. Prometí dejar una par de poemas a Fernando, pero ya que este texto es inmenso y hace rato que me desvié del tema, dejaré sólo uno de los dos que prometí. Abajo lo dejo y me voy a descansar antes del fin de este día.

Tal vez quiera terminar esta anécdota cerrando con lo que empecé a contar en el principio, mi pasada ansiedad irrefrenable por comprar y leer libros. Recuerdo haber leído y llenado junto a ellos muchas horas de soledad y reflexión productiva, de recogimiento y descubrimiento del pensamiento de autores con los que tenía ocasión de profundizar a mis anchas, en tanto estos iban necesitando más y más espacio en mi estante de libros. Ese impulso fue frenado indefectiblemente hace un año por causa de un robo sufrido en mi penúltima mudanza. Extraño de esa biblioteca fenecida mi preciosa colección de literatura griega (tragedias y comedias) con obras de Esquilo, Sófocles, Eurípides y las comedias de Aristófanes que no alcance a terminar de leer. Los dos tomos de mis Obras Completas de Dostoievsky que cuidaba tanto, y del que sólo queda un tomo salvado de milagro; todos mis libros de Sábato que sé ya nunca podré recuperar; el Ulyses de Joyce, la colección de Arguedas y de Vallejo, además de mi libro de poesía completa de Huidobro. Los otros varios títulos que me fueron robados y que prefiero no empezar a recordar ahora, imagino estarán en algún lado, tal vez en manos del mismo taxista que me los robó y cometió aquel flagrante delito. La peor fechoría imperdonable debe ser robar libros ajenos, pienso; pero a veces, una poca de piedad me anima a creer que tal vez mis libros fueron a parar a unas buenas manos y mejores ojos que le sacan provecho y los aprecian tanto como yo. A veces imagino que a las de los hijos del taxista y entonces ya no me entristece tanto la idea, entonces puedo intentar perdonarlo.

De la biblioteca que queda, la que nunca se mudó de casa, entresaco una antología bilingüe de poesía italiana y recuerdo a Cesare Pavese. Prometí dejar una par de poemas a Fernando, pero ya que este texto es inmenso y hace rato que me desvié del tema, dejaré sólo uno de los dos que prometí. Abajo lo dejo y me voy a descansar antes del fin de este día.

La casa

El hombre sólo escucha la voz serena

con la mirada entreabierta, como si un respiro

le alentase en la cara, un respiro amigo

que resurge, increíble, del tiempo ido.

El hombre sólo escucha la voz antigua

que sus padres, en los tiempos, han oído, clara,

y recogida, una voz que como el verde

de los remansos y de las colinas oscurece en la noche.

El hombre sólo conoce una voz de sombra,

acariciante, que brota en los tonos serenos

de un manantial secreto: la bebe entre tanto

ojos cerrados, y no parece que los tuviera cerca.

Y la voz que un día detuvo el padre

de su padre, y alguien de sangre muerta.

Una voz de mujer que suena secreta

en la puerta de la casa, al caer la oscuridad.

Monday, October 02, 2006

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos

esta muerte que nos acompaña

de la mañana a la noche, insomne,

sorda, como un viejo remordimiento

o un vicio absurdo. Tus ojos

serán como una palabra inútil,

un grito callado, un silencio.

Así los ves cada mañana

cuando te ensimismas

en el espejo. Oh, amada esperanza,

aquel día sabremos también nosotros

que eres la vida y eres la nada.

Para todos la muerte tiene una mirada.

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.

Será como dejar un vicio,

como ver en el espejo

resurgir un rostro muerto,

como escuchar unos labios cerrados.

Bajaremos al abismo silenciosos.

22 Marzo 50

Cesare Pavese

esta muerte que nos acompaña

de la mañana a la noche, insomne,

sorda, como un viejo remordimiento

o un vicio absurdo. Tus ojos

serán como una palabra inútil,

un grito callado, un silencio.

Así los ves cada mañana

cuando te ensimismas

en el espejo. Oh, amada esperanza,

aquel día sabremos también nosotros

que eres la vida y eres la nada.

Para todos la muerte tiene una mirada.

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.

Será como dejar un vicio,

como ver en el espejo

resurgir un rostro muerto,

como escuchar unos labios cerrados.

Bajaremos al abismo silenciosos.

22 Marzo 50

Cesare Pavese

Subscribe to:

Posts (Atom)